Arrested for espionage – Central African Republic

2022

Nov/Dec

Bangui - Bouar - Bozoum - Paoua - Bossangoa ........ Gefängnis

Eins vorab: das wird kein Reisebericht, wie ich ihn sonst gewohnt bin zu schreiben. Das hängt ganz einfach mit den Vorkommnissen in Bangui zusammen, die ich während meines Aufenthalts erlebt habe. Doch dazu später mehr.

Wer schon mal nach Reisen in die Zentralafrikanische Republik gesucht hat, wird schnell feststellen, dass der einzig besuchbare Ort der Dzangha-Sangha National Park im Südwesten des Landes ist. Zumindest wenn man seine Reise über Agenturen organisieren möchte. Alles andere ist mit erheblichen Sicherheitsrisiken verbunden und muss dann, wenn unbedingt gewünscht, selbst organisiert werden.

Ein paar Travelblogger haben das bereits getan, sind aber zum Großteil nur in Bangui geblieben und nach 3 Tagen wieder abgereist, oder sind maximal bis nach Boali gefahren, ca. 1,5h von Bangui entfernt. Dort befindet sich, neben dem bereits erwähnten Nationalpark, das zweite – wenn man so will – touristische Highlight des Landes: Les Chutes de Boali. Die Wasserfälle kann man besuchen, wenn man sich gerne anschaut wie Wasser von oben nach unten fällt. Ich habs mir verkniffen.

Möchte man mehr von dem Land sehen, ist man auf verlässliche Partner vor Ort angewiesen, die sich gut auskennen und offizielle Genehmigungen haben, die an den unzähligen Checkpoints vorgezeigt werden müssen, wenn man in bestimmte Gebiete fährt. Aber selbst das hilft nicht immer. Oft wird an den Kontrollpunkten irgendwas erfunden, was angeblich fehlt oder nicht korrekt ist. Das ist keine Ausnahme. Die lokale Bevölkerung ist dem tagtäglich ausgesetzt und kann nichts dagegen tun. Hauptsächlich trifft es die Mototaxi Fahrer, die entweder Personen oder Waren von A nach B transportieren. Details dazu habe ich weiter unten zusammengefasst.

Aus welchem Grund sollte man überhaupt den Rest des Landes sehen wollen, wenn der Dzangha-Sangha National Park und Boali Falls die einzigen Dinge sind, die sehenswert sind? Das und viele weitere interessante Dinge erläutere ich in den folgenden Zeilen. Doch zunächst mal das Wichtigste – Die Planung.

Die Planung

Selten zuvor habe ich eine Reise länger und ausführlicher geplant als diese. Zumal in diesem Fall nicht nur ein – sagen wir mal – sehr schwieriges Land auf mich wartete, welches mit Touristen so gar nix am Hut hat. Es waren sogar zwei Länder, die vom Schwierigkeitsgrad her weit über dem Durchschnitt liegen. Nach 2 Wochen in Zentralafrika sollte es über Bangassou in den Norden der Demokratischen Republik Kongo gehen und von dort auf dem Landweg bis nach Kisangani.

Selbst wenn man Kontakt zu jemanden hat, der sich bereit erklärt einen zu unterstützen, heißt das nicht das derjenige die Gegend kennt. Solche Leute wohnen meist in größeren Städten und für sie gibt es keinen Grund, sich in solch abgelegene Gebiete zu begeben. Schon gar nicht auf dem Landweg bis zur Grenze nach CAR mitten im Nirgendwo. Das kann im Idealfall z.B. von Kisangani bis Bangassou 3 bis 4 Tage dauern, wahrscheinlicher aber ist es, das man für diese Strecke mehr als 1,5 Wochen benötigt. Will man sich also an der Grenze verabreden und weder der eine, noch der andere kann genau sagen, wann er da sein wird, muss man einen sehr flexiblen Plan haben (und ein sehr flexibles Budget). Man zahlt in einem solchen Fall natürlich beide Seiten – auch wenn die Reise in dem zweiten Land noch gar nicht begonnen hat. All das war mir bekannt und durch meine frühere Reise in den Kongo hatte ich bereits gute Kontakte geknüpft, die ein solches Vorhaben in greifbare Nähe rücken ließen. Das einzige „Problem“ war: Die große Unbekannte. Und die hieß: Zentralafrikanische Republik.

Durch einen Freund im Kongo erhielt ich Kontakt zu einem NGO Mitarbeiter aus Bangui, der bereit wäre mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen. Das hat viele Vorteile, bringt aber auch ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit mit sich.

Interessanterweise arbeitete derjenige nebenbei an einer App, die Menschen in entlegenen Regionen des Landes Zugang zu Bildungsressourcen gewährt. Dadurch bot sich mir die Möglichkeit, ihn bei diesem Projekt zu unterstützen und somit eine offizielle Einladung der NGO zu erhalten.

Auch das bringt gewisse Vorteile mit sich. Zum einen ist man dann während seines Aufenthalts in einem offiziellen Auftrag unterwegs, dafür benötigt es eine „Order of Mission“. Das ist ein Dokument, welches meine Funktion und mein Vorhaben beschreibt. Zum anderen ist es möglich, den UNHAS (United Nations Humanitarian Air Service) zu nutzen. Das gibt es natürlich nicht for free, aber will man in bestimmte Gebiete, die anderweitig nicht zugänglich sind (Straßenroute ist unter Rebellenkontrolle, Straße ist durch die Regenzeit unbefahrbar geworden, oder man will einfach schnell und sicher ankommen), ist diese Option eine super Möglichkeit dorthin zu kommen wo kein Linienflugverkehr operiert. Außerdem hat man so mal die Möglichkeit mit z.B. einem Mi-8 Helikopter zu fliegen. (Genau das war mein Plan, um von Bangui nach Bambari zu kommen, nachdem wir unsere Overland-Tour durch den Nordwesten absolviert haben).

Das schwierigste bei der Planung einer solchen Reise ist die unvorhersehbare Dynamik, die in solchen Konfliktregionen herrscht. Was heute noch als relativ sicher gilt, kann innerhalb weniger Tage ein Gebiet sein, das nicht mehr unter Kontrolle der Regierung ist und in nicht allzu langer Zeit werden dort vermutlich Kampfhandlungen stattfinden, um wieder Kontrolle zu erlangen.

Das war während meines Besuchs nicht anders und gerade der Nordwesten des Landes gilt als sehr instabil. Noch schlimmer ist es im Südosten. Dort führt eine wichtige – und auch die einzige – Straßenverbindung in Richtung kongolesische Grenze durch Rebellengebiet, welches die UPC (Union for Peace) kontrolliert.

Sowohl in Bambari, als auch in Bangassou sind unterschiedlichste NGOs tätig. Meist sind das lokale NGOs, bzw. Locals die für größere NGOs arbeiten. Da selbst die UNHAS keine Flüge anbietet für diese Strecke, muss man um von A nach B zu kommen, durch das von der UPC kontrollierte Gebiet.

Das war auch mir klar, als es darum ging, wie wir zur kongolesischen Grenze kommen. Glücklicherweise hatte ich Kontakt zu einer in Bangassou ansässigen lokalen NGO, die mir Unterstützung zusagten.

Die NGO Mitarbeiter bleiben nicht immer in ihrem Headquarter, welches in der Regel in einer der größeren Städte in der Gegend ist. Diese Menschen sind größtenteils in der Gegend aufgewachsen und kennen sich sehr gut aus. Hinzu kommt, dass sie nicht nur die Gegend kennen, sondern oft auch gute Kontakte zu den lokal operierenden Rebellengruppen haben. Zum einen aufgrund der meist gleichen Herkunft, da die Rebellen auch aus der Gegend sind. Zum anderen müssen sie gut miteinander auskommen, weil auch die NGO Mitarbeiter zwischen den Dörfern, bzw. nächstgrößeren Städten unterwegs sind. Das bedeutet nicht, dass ihnen keine Gefahr droht, wenn sie auf die Rebellen treffen. Es gibt allerdings keinen Grund für sie, die NGO Mitarbeiter anzugreifen, weil sie, wie der Name ja schon sagt, nicht der Regierung angehören.

Anfangs hatte ich die Idee, mit dem Militär oder der Polizei einen Deal auszuhandeln und für den Weg von Bambari nach Bangassou einen armed escort zu engagieren. Davon wurde mir allerdings abgeraten – eben aus oben genanntem Grund. Je unauffälliger man sich durchs Land bewegt, desto besser. Eine Lektion, die ich noch lernen sollte, wie ich später erfahren musste.

Der Plan stand also. Zunächst mit dem Motorrad von Bangui über Bouar und Bozoum nach Paoua. Von dort nach Bossangoa und zurück nach Bangui. Nach Bambari nehmen wir den Helikopter und von Bambari nach Bangassou gehts durch Rebellengebiet zur kongolesischen Grenze. Hervorragend! So machen wir das!

Vor Ort

Nach einem 10 Stunden Layover in Douala (Kamerun), war ich froh endlich in Bangui angekommen zu sein. Der M’Poko Airport ist ein sehr kleiner Flughafen und ziemlich chaotisch. Alles sieht irgendwie behelfsmäßig aus und so richtig koordiniert ist da nix. Wer am besten drängeln kann ist am ehesten fertig. Draußen wartete mein Freund von der NGO mit seinem Motorrad, um mich abzuholen. Ich war gespannt wie ein Flitzebogen. Nach einer kurzen Begrüßung gings Richtung Stadtzentrum. Erste Station war mein Motel (Ngakola), wo ich zunächst mal meinen ganzen Kram verstauen konnte. Was die Preise für Übernachtungen angeht, ist das Ngakola ein Motel was verhältnismäßig teuer ist, 25$ pro Nacht. Es gibt auch günstigere Übernachtungsmöglichkeiten, aber speziell in Bangui würde ich die eher meiden. Wer nicht so aufs Geld achten muss, kann auch im „Ledger“ einchecken. Ein überteuertes Hotel, bei dem man mindestens 250$ pro Nacht hinblättern muss.

Wir erledigten die üblichen Dinge, wie z.B. lokale SIM Card kaufen und Geld wechseln. Sightseeing im klassischen Sinne kann man sich sparen – Bangui selbst ist wahnsinnig hässlich. Klar gibt es hier und da interessante Dinge zu sehen, aber das sind eben keine Sehenswürdigkeiten. Wobei, das stimmt nicht ganz…die Jungs von der Wagner Group haben sich ein Denkmal bauen lassen mitten in Bangui. Nix spektakuläres und völlig deplatziert an einer Kreuzung, aber immerhin.

Das eigentlich interessante in Zentralafrika sind die Menschen und ihre Geschichten. Klingt nach Phrase, I know. Ist aber tatsächlich so.

Apropos Wagner Group. Vor meiner Ankunft war ich ja total gespannt, wie es sich so reist in einem Land das russische Söldner, nicht nur im Kampf gegen Rebellen, sondern auch zum Schutz des Präsidenten einsetzt. Vieles was man so hört und liest macht einem ja schon Angst. Übergriffe auf die Zivilbevölkerung, willkürliche Ermordungen und Plünderungen etc. Im Prinzip denkt man, die Russen benehmen sich da wie die Axt im Walde. Das mag alles sein, aber genauso wie Franz Beckenbauer in Katar keine Sklaven gesehen hat, habe ich keine Söldner außer Rand und Band erlebt. Das soll nicht heißen, dass es besagte Vorfälle nicht gibt. Mir kam es vor, als führen sie ein Leben in einer Parallelwelt. Von Integration keine Spur. Es wird z.B. konsequent russisch gesprochen, wenn sie einkaufen und mit den Verkäufern verhandeln. Aber sei’s drum, solange Hände und Füße bei dem Gespräch mitarbeiten, funktioniert das in der Regel ganz gut.

Was das Zusammenleben mit der lokalen Bevölkerung betrifft: Man geht sich eher aus dem Weg, bzw. jeder macht sein Ding.

Die Nordwest Route

Montag, 21.11.2022. Für mein Empfinden starteten wir viel zu spät, es war 13:00 Uhr und wir wollten am gleichen Tag noch Bouar erreichen – eine Stadt nahe der Grenze zu Kamerun, mehr als 400 km von Bangui entfernt.

Trotz asphaltierter Straße erschien mir dieser Plan sehr gewagt. Wir mussten knapp 1200 km in nicht mal 7 Tagen zurücklegen – und das zu dritt auf einem Motorrad. 2/3 der Strecke waren nicht asphaltiert, und wie sich später herausstellen sollte, einfach mal Feldwege, die man mit maximal 25 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit befahren konnte. Aber ok, Zentralafrika ist nur einmal im Jahr und da bekanntermaßen der Weg das Ziel ist, verließ ich mich voll und ganz auf meine beiden Begleiter. Erster Halt war ein großer Checkpoint in Bangui, bei dem wir uns registrieren und unsere Unterlagen vorzeigen mussten. Selbst mit allen offiziellen Dokumenten, inkl. Order of Mission, Lizenz der NGO, Fahrzeugpapiere und Führerschein (was wirklich fast niemand in CAR hat), kam man um ein Bestechungsgeld nicht herum. Da kann man schnell denken: „Ok, 10$ sind echt ok, wenn sie uns hier nur schnell weiterfahren lassen.“ Man muss aber auch bedenken, dass bis nach Bouar noch etwa 20 bis 25 weitere Checkpoints kommen und wenn jeder 10$ abgreift wäre das gelinde gesagt, nicht so geil. Da mir von meinen Begleitern eine Ankunft in Bouar am gleichen Tag in Aussicht gestellt wurde, es jedoch bereits relativ spät war, dachte ich: „Ok, die Nummer können die sicher nicht an jedem Checkpoint durchziehen.“ Kleiner Spoiler : Doch, können sie wohl.

Nach nicht mal 30 km, zwischen Bafinli und Bosele, machte unser Hobel schlapp. Da unser Fahrer, Texans, jedoch ein 1a „Schrauber“ war, konnte das Problem direkt an Ort und Stelle gelöst werden. Gut, das ist jetzt keine mobile Werkstatt und dauerte etwa 1,5 Stunden, aber immerhin keine zusätzlichen Kosten.

Alle Mann an Bord, es konnte weitergehen. Nach ungefähr 15 m Fahrt platzte unser Vorderreifen – Zentralafrika schien mich zu hassen und wollte nicht, das wir weiterfahren. Rückblickend betrachtet bin ich froh, das uns das Teil während der Anfahrt um die Ohren geflogen ist. Nicht auszudenken was passiert, wenn das bei 50 oder 60 km/h auf asphaltierter Straße passiert.

Es wurde kurzerhand entschieden auf ein Ersatzfahrzeug umzusteigen. Will heißen: Der Reifen wurde geflickt und unser Fahrer fuhr zurück nach Bangui, um einen anderen fahrbaren Untersatz zu organisieren. Eine weitere Stunde verging. Das neue Motorrad machte einen deutlich besseren Eindruck und wir starteten nun endlich durch.

Mit ca. 60km/h „bretterten“ wir über Zentralafrika’s einzige geteerte Straße in Richtung Bouar. In Boali machten wir kurz Halt. Nicht nur um was zu essen, sondern weil mal wieder ein Checkpoint zu passieren war – der sechste seit Bangui. Da Boali, wie weiter oben erwähnt, mehr oder weniger das einzige touristische Highlight des Landes bietet, ist das Checkpoint-Personal scheinbar darin trainiert auf besonders kreative Art und Weise dem „Unwissenden Touristen“ einzureden, was er falsch gemacht hat – selbst wenn derjenige nur auf der Durchreise ist. Das nächste Bier finanziert sich schließlich nicht von selbst und mit dem monatlichen Gehalt, was ihnen der Staat zahlt (Je nach Dienstgrad so zwischen 50$ und 80$), geht das schon mal gar nicht.

Deshalb ist man erfinderisch geworden und verlangt Dinge wie z.B. den Nachweis zur Gelbfieberimpfung. Im Normalfall hat man den eigentlich nicht dabei, weil man ihn um das Visum zu bekommen sowieso schon vorlegen musste und die Frage danach redundant ist.

Solche Erklärungen sind dem uniformierten Personal natürlich vollkommen egal. Zum einen weil sie tatsächlich nicht wissen, wie der Prozess einer Visaausstellung funktioniert, zum anderen weil sie denken, ihre Idee mit der Gelbfieberimpfung hat beim letzten Mal auch funktioniert – Warum also nicht jetzt? In diesem Moment war ich ein wenig stolz auf meine gute Vorbereitung, weil ich im Ausland genau wegen solcher Dinge immer meinen Impfausweis bei mir trage. Locker aus der linken Hosentasche zückte ich das gelbe Heftchen und reichte es dem leicht überhopften Kommandeur entgegen. Der staunte nicht schlecht und war ob meiner guten Vorbereitung doch sehr irritiert. Ein anderer hatte dann die Idee nach meiner Covid Impfung zu fragen. Dazu muss man wissen, diese ist nicht notwendig um ins Land zu kommen. Auch das konnte ich sowohl analog, als auch digital nachweisen. „Bähmmm, ihr Penner! Was sagt ihr jetzt?“ Waren meine Gedanken während ich den QR-Code auf meinem Handy langsam vom Gesicht des Kommandeurs wegzog. Da möchte man denken: „Zwei Versuche, kein Treffer. Jungs, lasst es einfach sein.“ Nix da!

Nächster Versuch. Wenn gar nix mehr hilft, wird man auch in der Zentralafrikanischen Republik schnell persönlich. Zu dem Zeitpunkt war zum ersten Mal mein Outfit Thema. Mein Reisepass wurde auch beanstandet. Zitat: „Deutschland sei ein so modernes Land. Wieso hab ich dann so einen zerfledderten Old School Reisepass? Außerdem ist der nicht biometrisch.“ Ähm, hallo?! Zunächst mal, sorry das wir so armselige Pässe haben, außerdem ist der schon viel rumgekommen, deshalb ist er etwas lädiert. Und dann, was soll das heißen, nicht biometrisch? Klar ist das Foto biometrisch. (Keine Ahnung wo sie das mit der Biometrie mal aufgeschnappt haben) Dann wurde durchgeblättert und unter großem Erstaunen meine bisherige Reisehistorie zu Kenntnis genommen. Erfahrungsgemäß ergeben sich aus meinen bisherigen Reisezielen immer interessante Gespräche, sowohl mit Grenzbeamten und Checkpoint Leuten, als auch Flughafenpersonal und eigentlich jedem, der mal einen Blick darauf wirft. Nicht so in der Zentralafrikanischen Republik.

Irak, Afghanistan, Somalia, Pakistan…dann noch die Schuhe und die Hose mit so vielen Taschen und fingerlose Handschuhe. Da stimmt doch was nicht. Glücklicherweise konnten wir die Situation dann mit ca. 15$ bereinigen, weil zum einen wir selbst die ganze Zeit wussten, dass es nur um Geld ging und wir endlich weiter wollten. Zum anderen die Jungs vom Checkpoint nicht wirklich Bock hatten, daraus ein größeres Ding zu machen. Es wurde nur ein Grund gesucht – und der findet sich immer. Glücklich der Situation entkommen zu sein scherzten wir während der Fahrt noch über den Vorfall und einigten uns darauf, mir in Bouar neue Schuhe und eine andere Hose zu kaufen, damit wir zumindest wegen meines Outfits keine Probleme bekommen – Dress like a local.

Es war bereits später Nachmittag und wir hofften, wenn auch spät, noch vor Mitternacht in Bouar anzukommen. Ab 0:00 Uhr ist zudem landesweite Ausgangssperre. Doch da haben wir die Rechnung ohne den miesesten Checkpoint in ganz Zentralafrika gemacht – Bossembélé.

Nur 80 km nach Boali stoppten wir an einem Checkpoint, der uns zum Verhängnis werden sollte. Wie bei allen zuvor und auch danach ist anfangs immer alles, sagen wir mal, witzig oder locker. „Hey, Munju!“ usw. Da ist die Überraschung erstmal groß, jemanden wie mich auf einem Motorrad zu sehen, der laut Order of Mission noch knapp 1000 km vor sich hat. Gleichzeitig merkt man aber auch, wie die Dollarzeichen in den Augen anfangen zu blinken. Die Enttäuschung ist umso größer nachdem sie merken: „Mist, die haben wirklich alle Unterlagen, die man braucht.“ Erschwerend kam hinzu, dass an diesem Checkpoint wirklich die komplette Brigade voll wie ein Eimer war. Insgesamt waren es 6 Soldaten, die uns bedrängten. Meine Begleiter wollten nicht schon wieder darauf eingehen, Geld zahlen zu müssen, obwohl alle Unterlagen vorhanden sind, um hier weg zu kommen. Tja, was soll ich sagen…ganz schlechte Idee, mit solchen Leuten vernünftig diskutieren zu wollen. They got the guns, so they make the rules. Plötzlich hieß es: „Sämtliches Gepäck abschnallen und alles auspacken!“ Meine fingerlosen Handschuhe, die ich beim Motorradfahren immer trage, weckten auch hier großes Interesse. Ein Soldat kam zu mir und wollte sie mir von den Händen reißen, mit der Begründung, es seien Handschuhe für Soldaten und er braucht sie um besser schießen zu können. Diese Behauptung bekräftigte er, indem er sein Maschinengewehr auf mich richtete und mit der Entsicherung spielte. Nicht geradeaus laufen können, aber flink wie ein Wiesel mit dem Sicherheitsmechanismus einer AK-47 spielen können – das erschien mir, na ja…nicht gut.

All unsere Rucksäcke mussten bis aufs letzte ausgeräumt, und der Inhalt schön auf dem Boden nebeneinander aufgereiht werden. Was geht denn jetzt ab, denke ich. Die Jungs hatten scheinbar größere Pläne mit uns. Da wir schon weit außerhalb unseres Zeitplans waren und mit dieser Aktion eine Ankunft in Bouar am gleichen Tag hinfällig, war ich etwas angepisst. Mein Reisepass war für sie das allerbeste, weil in ihren Augen nun ausreichender Verdacht gegen mich bestand. Verdacht gegen was? Gute Frage. Die habe ich auch gestellt. Einfach erstmal verdächtig. Wer geht schon freiwillig nach Afghanistan oder Irak? Wieso fährt er mit Motorrad hier rum, obwohl es so gefährlich ist? Er führt was im Schilde, was wir nur noch nicht wissen. Aber wir werden es herausfinden. Es wurde gedroht mit Anrufen beim Innenminister und sonstigen wichtigen Leuten, dann würden wir ja sehen was passiert. Zum „Beweis“ gingen dann drei von ihnen mit Telefon im Anschlag weg und kamen nach 5 Minuten wieder, um uns zu sagen sie hätten mit dem Ministerium gesprochen und die meinen, es müsse sichergestellt werden, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Alle Anwesenden, inkl. uns drei wussten, dass sie sich diese Story in den 5 Minuten, in denen sie weg waren, ausgedacht haben. Mittlerweile war es dunkel und Bouar in weiter Ferne. Als Außenstehender mag man denken: „Wenn es sowieso nur um Geld geht. Warum gibt man ihnen es nicht einfach?“ Berechtigter Einwand. Zum einen ist es so, dass diese Leute genau wissen, dass sie nicht explizit danach fragen dürfen. Ansonsten droht ihnen nämlich Gefängnis. Zum anderen ist es so, dass man selbst nie weiß wann der richtige Zeitpunkt ist, ein wenig Verhandlungsmasse ins Spiel zu bringen. Ein solches Angebot kann beim Gegenüber schnell als Schuldeingeständnis gesehen werden und je nachdem wie sie drauf sind, können sie dich an Ort und Stelle festnehmen wegen Bestechungsversuch. Es ist also eine verzwickte Lage. Nach knapp 2 Stunden zähen Verhandelns durften wir dann passieren. Kosten: 20$. Einen ganzen Tag verloren wegen diesen Idioten und das wegen 20$.

Da ist man froh endlich der Situation entkommen zu sein, fährt quasi als Einziger durchs nächtliche Zentralafrika in Richtung Bouar und denkt: Schlimmer kanns zumindest heute nicht mehr kommen. Weit gefehlt.

Nach knapp 60 km, kurz vor Yaloké ein weiterer „Problemcheckpoint“, vielmehr ein „Großes Problem Checkpoint“ und somit auf Platz 2 der miesesten Checkpoints. Gleiches Prozedere wie in Bossembélé, nur eben in kompletter Dunkelheit am Straßenrand mit Taschenlampe. Erneut alles auspacken und aufreihen. Erklären wieso man fast ausschließlich in Krisengebiete reist und was das eigentlich für geile Schuhe und Handschuhe sind, der Rucksack sieht auch so aus als könne man ihn viel besser für sich selbst verwenden. Da alles fast 1 zu 1 exakt so ablief wie 60 km zuvor, war unsere Vermutung, dass die anderen denen Bescheid gesagt haben, dass wir kommen würden und da durchaus die eine oder andere „schnelle Mark“ verdient werden kann.

Die Jungs waren zwar nicht ganz so besoffen wie ihre Kollegen zuvor, dafür waren sie aber darauf aus, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn…wir wurden am Weiterfahren gehindert und da sie keine rechtliche Grundlage hatten uns festzunehmen, aber wir dennoch irgendwie verdächtig waren, wurden wir ins nahegelegene Yaloké gebracht und mussten dort die Nacht in einem, von den Soldaten ausgewählten, runtergekommenem Motel verbringen. Wir durften die Stadt nicht verlassen und ebenso wenig das Motel. Am kommenden Morgen sollten wir uns im Polizeirevier melden, um die Sache zu klären. Wie vereinbart standen wir früh um 7:00 Uhr auf der Matte. Mit der Pünktlichkeit ist es generell nicht weit her und gegen 9:30 Uhr durften wir endlich ins Büro des hiesigen Polizeichefs. Erstaunlicherweise war der völlig entspannt und meinte, es gibt keine Probleme mit meinem Pass und auch sonst ist alles in Ordnung. Dennoch dauerte das Gespräch ca. 1 Stunde und am Ende gabs natürlich was für die Kaffeekasse.

On the road again…noch mehr als 200 km bis Bouar und wir hingen einen Tag hinter unserem Zeitplan. Wenn das so weitergeht, musste ich mir was einfallen lassen. An diesem Tag schien das Glück jedoch auf unserer Seite – sämtliche Checkpoints bis Bouar passierten wir ohne größere Zwischenfälle.

In Bouar angekommen organisierten wir für mich erstmal eine große Tasche, in der wir meinen Rucksack verstecken konnten – was unauffälliges mit Blümchenmuster. Eine andere Hose habe ich von einem meiner Begleiter bekommen. Die Schuhe behielt ich an, weil es einfach zu viel unnötiger Ballast gewesen wäre, diese noch zu verstauen. Mehr „local“ wollte ich dann auch nicht sein.

Obwohl wir unserem Zeitplan hinterherhingen, besuchten wir ein paar interessante Orte in Bouar. Wir kletterten auf eine riesige Felsformation im Osten der Stadt – dort und auch sonst fast überall gibt es eine Menge Megalithen zu sehen. Entstanden während der Steinzeit findet man die Steine in jeder Ecke der Stadt, oft verziert mit religiösen Inschriften der Bewohner. Ein weiteres Highlight war das Treffen mit einem alten Mann, der noch die Kolonialzeit miterlebt hat und aus dem Nähkästchen plauderte. Er zeigte mir in einem seiner Felder versteckt, ein altes Munitionslager der Deutschen, die damals auch in Bouar gewesen sind. Nicht nur von diesem Mann, sondern auch von vielen anderen in Bouar wurde mir von einem speziellen, magischen Ort erzählt. Dieser Ort soll dafür verantwortlich sein, dass es zu bestimmten Zeiten in Bouar deutlich kälter ist als im Rest des Landes. Angeblich weil dort unter der Erde – Achtung, jetzt wirds echt weird – jemand eine Art Tor zum Erdinneren aufmacht, durch das dann kalte Luft heraus strömt und für ein angenehmes Klima sorgt. Mir selbst war arschheiß, weshalb ich fragte wann derjenige denn wieder zu Gange ist und mal für ordentlich Durchzug sorgt. Alles geheim – darf man mir nicht sagen, aber ich könne hinfahren und es mir anschauen.

Oha, gegen ein bisschen Magie am späten Nachmittag hatte ich nichts einzuwenden und wenn das alles noch in einer wohl temperierten Umgebung stattfindet, warum nicht? Gut, man steht dann zwar am Tor zur Hölle während unten einer auf und zu macht, aber das Risiko war ich bereit einzugehen. Angeblich steckt hinter der Geschichte eine Familie, die der Hexerei bezichtigt wurde und verbannt wurde. Verbannt wird keiner gerne, deshalb wurde das Dorf durch magische Kräfte ins Erdinnere gezogen und war für immer verschwunden. So oder so ähnlich soll es sich zugetragen haben.

In Erwartung eines riesigen Sinkholes, wie man sie z.B. aus dem Irak, Syrien oder Yemen kennt, gings dann mit dem Motorrad etwas außerhalb der Stadt in ein abgelegenes Gebiet. Wir schlugen uns zu Fuß durch meterhohes Gestrüpp und erreichten nach ca. 20 min. besagte Stelle. Kein Sinkhole. Niemand da, der auf und zu macht. Das mysteriöse Loch in der Erde war einfach ein größerer Erdrutsch, der etwas von der normalen Erdoberfläche weggetragen hat, sodass man eine Art Schneisse sehen konnte. Mein persönlicher „Stone in the middle of the river“ Moment in Zentralafrika. (Wer meine Story aus dem Kongo kennt, weiß wovon ich rede). Ein wenig entzaubert zogen wir wieder ab und verbrachten den Abend in einer Bar.

Der kommende Tag führte uns nach Bozoum – keine leichte Strecke und schon gar keine sichere Gegend. Ordnungsgemäß meldeten wir uns bei der Gendarmerie in Bouar ab und erhielten unseren Stempel auf der Rückseite unserer Order of Mission.

Ab hier wurden die Straßenverhältnisse deutlich schlechter, was natürlich eine längere Fahrt bedeutete. Etwas mehr als 100 km war Bozoum entfernt. Nach knapp 5 Stunden Fahrt waren wir endlich da. Auch hier war man uns an den Checkpoints, die wir unterwegs passieren mussten, nicht wohl gesonnen. Aber kein Vergleich zu Bossembélé. Hier ein kleiner Tipp:

Normalerweise gibt es ca. 10 bis 15m vor jedem Checkpoint einen Verkehrskegel und eine Schranke aus Baumstämmen. Am Kegel muss man anhalten und bis zu den, meist 3 bis 6 Leuten, hinlaufen. Oft nehmen sie den Kegel einfach weg und machen neben der Schranke ein bisschen Platz, so dass man mit dem Motorrad vorbeifahren kann. Die Polizei selbst hängt besoffen in ihrem Verschlag ab und wartet bis jemand durchfahren will. Sobald das jemand versucht, schießen sie aus ihrem Versteck und schreien dich an, warum du ohne Überprüfung weiterfahren wolltest. Das wird natürlich sofort als Verkehrswidrigkeit geahndet und kostet.

Wir wurden mal wieder im örtlichen Polizeirevier vorstellig und mussten erneut erklären, wieso wir hier sind, wieso wir mit dem Motorrad reisen, was unser Job ist, was macht der Munju (weißer Mann) hier und und und. Sowas dauert – kostet Zeit, Nerven und Geld. Am Ende hat man dann im Idealfall einen Stempel, ist offiziell registriert und kann sich relativ frei bewegen.

Was uns erlaubte ins ca. 20 km entfernte Bata zu fahren. Ein kleiner Ort in Richtung Bossangoa, der „berühmt“ ist für seine Priester Schule. Das Dorf ist eigentlich ein kleiner Campus. Angehende Priester kommen aus ganz Afrika hier her und werden unterrichtet. Wir liefen über das Gelände und schauten in einen der Klassenräume, wo gerade Unterricht stattfand. Der Lehrer kam kurz heraus und wir plauderten ein wenig. Ein wahnsinnig netter Mann, der die Jungs da unterrichtete.

Meine Anwesenheit war wohl so ungewöhnlich, dass er mich bat, doch kurz in die Klasse zu kommen und „Hallo“ zu sagen, was ich dann auch tat. Auch hier, alles wahnsinnig nette junge Typen, die, wenn man ihnen ins Gesicht schaut, sich nicht unterscheiden von denen, die sich z.B. einer Rebellengruppe angeschlossen haben oder mit Staatserlaubnis Leute ausnehmen, wie eben die jungen Soldaten und Polizisten. Das war schon sehr erstaunlich für mich zu sehen.

Der 24.11., mein Geburtstag, sollte uns nach Paoua bringen. Zum Zeitpunkt meiner Reise, eine der gefährlichsten Strecken, die wir zu absolvieren hatten. Landschaftlich ein absolutes Highlight, riesige Felsformationen wo man nur hinschaut. Megalithen in den Wäldern, und sicherlich auch hier und da versteckt, Petroglyphen. Das sollte übrigens einer der Höhepunkte meiner Reise werden – die Petroglyphen im Südosten des Landes. In der Gegend um Bangassou und insbesondere Rafai, gibt es uralte, in Stein gehauene Felsbilder, die seit Jahrzehnten niemand mehr gesehen, bzw. besucht hat. Doch dazu später mehr.

Nach 120 km und etwa 5 Stunden Fahrt hieß es: „Hallo Paoua!“. Nahe der Grenze zum Tschad gelegen ist Paoua die Hauptstadt der Präfektur Lim-Pendé. Eine krisengebeutelte Stadt, die in den vergangenen Jahren einiges mitgemacht hat. Eine Vielzahl nationaler und internationaler Hilfsorganisationen haben dort ihren Sitz. Wir checkten in einem Motel ein, welches zu einem lokalen Radiosender gehört – natürlich erst nachdem wir uns im örtlichen Polizeirevier ordnungsgemäß registriert haben.

Eine sehr außergewöhnliche Begegnung hatten wir am kommenden Tag. Im Vorfeld der Reise habe ich mein Interesse gegenüber allem was irgendwie mit „Witchcraft“ zu tun hat, geäußert. Das ist einfach ein Punkt an Afrika, der mich besonders fasziniert. Gerade in Ländern wie CAR oder Kongo gehört das zum Alltag und wird als etwas ganz normales gesehen. Viele der Hexen sind z.B. Heiler. (Hexen klingt immer irgendwie nach alter Frau mit Umhang, ist aber überhaupt nicht so.) Das sind ganz normale Leute, die – laut eigener Aussage – besondere Fähigkeiten haben. Der eine heilt, der andere sorgt für gute Geschäfte…viele machen auch gleich beides, um einen größeren Kundenstamm zu haben.

Wir trafen einen Freund meines Begleiters, der einen Laden in Paoua hat. Sag ich Laden, meine ich eigentlich eine 2×2 m große Holzbox mit tausenden von Sachen drin, die aussahen, als braucht sie kein Mensch. Sein Problem: Fehlende Kundschaft. Seine Lösung: Ein Besuch beim örtlichen „Hexenmeister“. Sowas lässt man sich natürlich nicht entgehen. Zu dritt ging es dann in Richtung Hexenhäuschen. 2/3 der Bezahlung wurde bereits am Vortag geleistet und lag angekettet unter einem Strohdach im Innenhof, 2 Hühner. Das fehlende Drittel musste noch besorgt werden. Die Hexe war ein älterer, schüchterner Mann. Er hieß mich willkommen und wir setzten uns im Innenhof zusammen. Ich durfte ihm Fragen stellen und er antwortete bereitwillig. Alles sehr interessant. Dann zeigte er mir noch sein „magisches Buch“, ein zerfleddertes in arabischer Schrift gehaltenes Manuskript. Ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Anwendungsgebieten, hauptsächlich gedacht um bestimmte Krankheiten zu heilen. Auf meine Frage hin, wie er dem Mann denn jetzt mit seinem Laden hilft und ob wir dabei zuschauen können, meinte er, das wäre ein Prozess der ca. 1 Woche dauert. So groß war dann unser Interesse am Erfolg oder Misserfolg des Ladens dann doch nicht und wir verabschiedeten uns höflich.

180 km lagen noch vor uns, um Bossangoa zu erreichen – unsere vorletzte Station, bevor wir zurück in Bangui sein würden. Auf dieser Strecke begegnet man des Öfteren mal überladene Trucks, die aus dem nahegelegenen Tschad kommen und nach Bangui fahren. Die Beschaffenheit der Straße erlaubt es einem nicht, solch einen Truck zu überholen, selbst mit dem Motorrad ist das fast nicht möglich. Da ist viel fahrerisches Können gefragt, eine gute Portion Mut und einiges an Glück. Hatten wir alles dabei und erreichten so Bossangoa gegen 20:00 Uhr.

Unterwegs machten wir Halt in Boguila, ein kleines Dorf ca. 70 km von Paoua entfernt. Dort besuchten wir das örtliche Krankenhaus, um uns eine Gedenktafel anzuschauen. 2014 wurden in dem Krankenhaus 16 Menschen von Séléka Rebellen getötet. 40 Community Chiefs hielten dort ein Meeting ab, um mit MSF (Médecins Sans Frontières) Mitarbeitern, die medizinische Versorgung der Gegend zu besprechen. Die Séléka umzingelten das Gelände, raubten Büroräume aus und erschossen 16 der Teilnehmer, inkl. 3 MSF Mitarbeitern.

Unser Aufenthalt dauerte nicht lange, vielleicht 15 min. Lange genug jedoch, um die Aufmerksamkeit eines Soldaten zu erwecken, der uns beim Verlassen des Geländes schon erwartete, um unsere Dokumente zu checken. Solange sie alleine sind, ist alles meist kein Problem. So konnten wir mit einer kleinen Einmalzahlung weitere Probleme verhindern und waren „on the road again“.

Nach unserer Ankunft in Bossangoa gabs das übliche Prozedere der Anmeldung im örtlichen Polizeirevier, was glücklicherweise ohne weitere Probleme schnell erledigt war. Am Abend trafen wir uns mit zwei befreundeten NGO Mitarbeitern, die gerade auf der Durchreise waren. Es floss viel Wein und Bier. Kurz bevor die Ausgangssperre in Kraft trat machten wir uns auf den Weg zurück in unsere Unterkunft.

Der kommende Tag war für die Fahrt nach Bangui reserviert. Das sind zwar über 300 km, aber da die Straße ab der Hälfte der Strecke wieder asphaltiert ist, könnte man das schaffen. Nun ist es so, dass der Zustand der Straße erst ab Bossembélé wieder besser wird. Der aufmerksame Leser wird sich denken: „Moment mal, Bossembélé? Das hab ich doch schon mal gehört.“ Richtig, Platz 1 der miesesten Checkpoints in ganz Zentralafrika lag wieder vor uns. Wenn wir also erneut in solche Schwierigkeiten geraten wie auf dem Hinweg, können wir eine Ankunft am gleichen Tag vergessen. Erschwerend kam hinzu, dass zwischen Bossangoa und Bossembélé zwei oder drei Trucks auf der Strecke waren, die nur schwer zu passieren waren. Es war bereits dunkel und wir waren noch immer nicht in Bossembélé. Gegen 20:00 Uhr kamen wir endlich an und entschieden uns, die Nacht hier zu verbringen, anstatt die 150 km bis Bangui noch in dieser Nacht zu fahren. Zumal wir auch nicht wussten wie der Gemüts- und Alkoholzustand am gefürchteten Checkpoint war, denn der lag noch vor uns.

8:00 Uhr morgens, Sonntag der 27.11. Noch 150 km und wir haben die Hälfte meines geplanten Trips geschafft, bevor es dann weiter nach Bambari und Bangassou gehen sollte. Ich war voller Vorfreude und vergaß für einen Moment sogar den Problemcheckpoint, welcher nicht all zu weit vor uns lag. Schließlich waren wir gut vorbereitet: geblümte Tasche, andere Hose, keine Handschuhe. Das einzige Problem: sie kannten uns und wussten aufgrund unserer Order of Mission, das wir früher oder später wieder dort vorbei müssen. Ordnungsgemäß stoppten wir und Texan, unser Fahrer, ging zu ihnen um ihnen erneut die Dokumente zu zeigen. Das ist übrigens auch normale Praxis. Der Fahrer ist derjenige, der sich die Dokumente abstempeln lässt, bzw. an kleineren Checkpoints einfach vorzeigt und ein Go bekommt – im Idealfall. Mitfahrer haben normalerweise nichts mit den Leuten am Checkpoint zu tun. Das sehen die hiesigen Beamten jedoch anders. Da wird drangsaliert bis zum geht nicht mehr.

So auch hier an unserem „Lieblingscheckpoint“. Was uns alle sofort erstaunt hat war, man begrüßte uns mit unseren Vornamen. Es war schon 1 Woche her, dass wir dieses Erlebnis zum ersten Mal mit ihnen hatten und sie können sich noch an unsere Namen erinnern?! Vermutlich haben sie die Tage gezählt bis wir wiederkommen, um endlich noch mehr Kohle abzugreifen. Es waren exakt die gleichen Leute, wie bereits eine Woche zuvor anwesend. Das hielt sie jedoch nicht davon ab, die gleiche Nummer ein zweites Mal abzuziehen. Komplettes Gepäck abschnallen. Alles auspacken und auf dem Boden aufreihen. Erklären was das alles für technische Geräte sind. Um es kurz zu machen: 20$ und eine Stunde später waren wir „back in the game“ und auf dem Weg nach Bangui.

Abgesehen von einem Checkpoint, verlief der Rest der Strecke ohne größere Zwischenfälle – Business as usual könnte man sagen. An besagtem Kontrollpunkt war die Verzweiflung so groß, das man den QR-Code meiner Covid-Impfung abfotografierte, in Erwartung ein lesbares Ergebnis zu erhalten. Ich versuchte noch zu erklären, dass das nicht zum gewünschten Ergebnis führen kann aufgrund des verschlüsselten Inhalts. Hätte ich mir sparen können. Der Beamte ging ein paar Meter weg, kam nach einer Minute wieder und streckte mir das Display seines Telefons entgegen – ein wildes Wirrwarr an Zahlen über den kompletten Screen verteilt. Mit einem leicht verächtlichen Lächeln sagte ich: „I told you it won’t work.“ Daraufhin meinte er, das Zertifikat sei gefälscht und ich müsse zahlen. Ja, spinn ich oder was?! Wie doof kann man sein? Ich nahm mein Telefon und zeigte ihm die Passage, in der stand „3 von 3“. Mehr war dann auch nicht nötig, um ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen. Es wurde zwar noch versucht, die Papiere unseres Fahrers zu bemängeln, aber mit umgerechnet ca. 7$ kamen wir relativ günstig da raus.

45 min. später hieß es dann: „Hello again, Bangui!“

Leider gab es kurz nach unserer Ankunft die erste Hiobsbotschaft: Ich war nicht auf den morgigen Flug nach Bambari gebucht. Mist. Das konnte alle möglichen Gründe haben, aber mit der UNHAS zu fliegen ist nun mal ein Privileg und wenn die Organisation entscheidet, dass 2 Leute einer NGO, genau einer zu viel sind, dann ist das eben so. Ok, Alternativen? Klar! Wir organisierten einen Fahrer, inkl. einem geländetüchtigen Auto, der uns auf dem Landweg nach Bambari bringen sollte. Dieses Vorhaben war zwar nicht ganz ohne größeres Risiko, weil insbesondere der Teil zwischen Sibut und Bambari eine Gegend ist, in der es immer wieder zu bewaffneten Überfällen und Auseinandersetzungen kommt. Allerdings war der Fahrer eben aus dieser Gegend und genau das kann dir am Ende das Leben retten, wenn es hart auf hart kommt.

Nachdem wir alles logistische geklärt haben, war es an der Zeit, ein Souvenir zu besorgen. Was das sein sollte, hatte ich bereits weit vor meiner Ankunft eingeplant und dahingehend entsprechend recherchiert, ob es möglich wäre so etwas zu bekommen – Ein „gris-gris“. So werden die Talismane genannt, welche die Anti-Balaka Milizen in unterschiedlichsten Versionen und Funktionen an ihrem Körper tragen. Eigentlich ein unspektakuläres, meist aus Leder oder Stoff, zusammengenähtes Ding, welches entweder an einer Kette um den Hals getragen, oder auch einfach in die Hosentasche gesteckt werden kann.

Was sich darin genau befindet, weiß nur der, der es hergestellt hat. In der Regel sind das ähnliche Leute, wie die „Witch in Paoua“, die wir ein paar Tage zuvor getroffen haben. Vermutlich sind es aus speziellen Wurzeln oder Pflanzen zerriebene Pulver. Im hochpreisigen Segment bekommt man dann auch eingenähte Zettel mit Inschriften darauf. Das gibt es in verschiedenen Größen und hat je nach Inhalt eine andere Funktion. Die eigentliche Hauptfunktion ist es jedoch, feindliche Angriffe abzuwehren. Ob mit Messer oder Kugel bestimmt der Inhalt des Talisman. Ist man Mitglied einer Miliz, wie z.B. der Anti-Balaka – die es in der Form so eigentlich nicht mehr wirklich gibt, weil sich die meisten der CPC (Coalition of Patriots for Change) angeschlossen haben – will man natürlich ob der hohen Frequenz von bewaffneten Auseinandersetzungen, auf Nummer sicher gehen. Aus diesem Grund haben die meisten Kämpfer nicht nur ein oder zwei „gris-gris“ am Mann, sondern gleich mehrere in verschiedenen Größen.

Da der Aberglaube in Zentralafrika sehr weit verbreitet ist, wundert es nicht, dass eben diesen Talismanen eine entscheidende positive Bilanz zugesprochen wird, wenn es um Erfolge im Kampf gegen den Feind geht. Insbesondere dann, wenn auf gegnerischer Seite mehr Menschen getötet wurden, als auf der eigenen. Der Name „Anti-Balaka“ leitet sich ebenfalls aus dem Talisman ab. „Anti“, also „gegen etwas“. „Balaka“, so wurde es mir erklärt, eine Mischung zwischen „Balles“ (Kugeln) und „laka“, bzw. „AK“ (AK-47). Frei übersetzt bedeutet es also: „Diejenigen, die etwas tragen, das die Kugeln einer AK-47 abwehrt“.

Da wir nun also zwei Tage durch sehr gefährliches Terrain fahren mussten und ein paar Tage später noch durch von Rebellen kontrolliertes Gebiet, erschien mir das als eine lohnenswerte Anschaffung. Ja ok, außerdem wollte ich ein Souvenir haben.

Am späten Nachmittag trafen wir uns in meiner Unterkunft mit der „Bangui Witch“, zumindest nannte ich ihn so. Ein ganz normaler Typ, allerdings ziemlich paranoid. Es hat auch echt lange gedauert, ihn davon zu überzeugen überhaupt erst zu kommen. Er hat viele Feinde, so hieß es. Ok. Am Ende aber hat ihn wohl – was auch sonst – die Aussicht auf ein gutes Geschäft gelockt. Wir tranken Bier im Außenbereich und ich fragte ihn eine halbe Stunde Löcher in den Bauch. Dann wollte ich natürlich wissen, ob er auch speziell für mich einen Talisman machen kann oder am besten gleich 3, weil ja Weihnachten vor der Tür stand und ich mit „Schusssicheren Ledertäschchen“ aus Zentralafrika sicherlich gut punkten kann bei meiner Familie.

Klar, das wäre kein Problem. Er müsse sie allerdings noch anfertigen. Fand ich gut. Wäre auch echt zu billig, wenn es sowas von der Stange gäbe. Also, letzte Frage: „Was soll mich der Spaß kosten?“ Für insgesamt 3 Talismane wollte er etwas mehr als 400$ haben. Da ist mir doch fast das gute MOCAF Bier aus der Hand gerutscht, als ich das gehört habe. Für den Preis kriegt man dort sicher ne richtige AK-47 und da weiß man, was man hat. Am Ende einigten wir uns auf 120$ für 3 Talismane feinster Qualität. Funktion war klar: Falls geschossen werden sollte, alle Kugeln bitte postwendend zurück, oder wenigstens um uns herum leiten. Deal? Deal! Wir verabredeten uns für den Abend.

Scheinbar hatte er doch ein schlechtes Gewissen, mir für drei kleine zusammengenähte Fetzen Leder 120$ zu berechnen. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum er plötzlich anbot, mir noch seine „Bestseller“ zu präsentieren und daraus eine Art „Rundum-Sorglos-Paket“ zu schnüren. Das gibt es noch „for free“ oben drauf. Ja leck mich fett, die Witch ist in Geberlaune. Her damit! Die Präsentation darf allerdings nicht unter freiem Himmel stattfinden, weil: viele Feinde und so. Klar, safety first. Also ab in mein Zimmer und los gings mit der Präsentation. Auf dem gefliesten Boden meines Gemachs schüttete er dann eine Plastiktüte aus in der sich viele weitere kleine Plastiktüten befanden. Es fühlte sich an wie bei einem Drogendeal und roch wie in einer indischen Gewürzmanufaktur. Ich bat meinen Freund, und Begleiter, sich zu jedem Beutelchen, das er abpackt, eine Notiz zu machen und diese mit hineinzustecken. Wir ließen uns also für jedes Package die konkrete Wirkung beschreiben und hatten somit ein 1A Arsenal gegen alles mögliche. Angefangen bei Fieber, über Angriffe mit Stichwaffen, bis hin zu dem alt bekannten „Bullet Proof Pulver“ in mehreren Ausführungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen, Anwendungshinweisen oder sonstigen Dingen fragen sie ihre Witch aus Bangui. Keine Risiken, keine Nebenwirkungen. Die Anwendung erfolgt durch verreiben an den Körperstellen, die besonders geschützt werden sollen. Man riecht dann zwar wie ein wandelndes Gewürzregal, aber vielleicht ist gerade das auch das Geheimnis. Wer nach einer Mischung aus Wurzelpeter und ranzigem Iltis riecht, dem kommt keiner zu nahe.

Ok, die „Reiseapotheke“ war nun auch vollständig. Die Witch verschwand – wahrscheinlich ins heimische Nähzimmer, um Lederreste zu sammeln – und wir gingen ins Zentrum von Bangui, um etwas zu essen und Fußball zu schauen. Nach etwa 3 Stunden meldete sich unsere Witch wieder. Es ward vollbracht. 3x Talisman Spezial zum mitnehmen. Er wartete draußen vor dem Areal, auf dem wir waren um etwas zu essen und wollte nicht reinkommen, weil…man ahnte es schon…die Feinde lauern überall. Mein Freund holte die versprochene Ware ab, während ich es mir weiter schmecken ließ. Als er zurückkam legte er es auf den Tisch neben mich. Zuerst dachte ich, er hätte was verloren oder etwas von seinem Essen wäre neben den Teller gefallen. „What is it?“ fragte ich ihn. „It’s the talisman from the witch.“ Ich ließ Messer und Gabel fallen, um einen genaueren Blick aufs besagte Wundermittel zu werfen. 3 Daumengroße zusammengenähte Lederfetzen mit undefinierbarem Inhalt. Zwei in grün, eins in rot. Gut, man selbst ist jetzt auch nicht vom Fach und kritisiert ungerne andere, aber das erschien mir doch etwas wenig zu sein. Egal, Weihnachtsgeschenke sind gesichert und solange sie in meinem Besitz sind, werden sie uns für den Rest des Trips hoffentlich helfen. Tja, was soll ich sagen?! In gewisser Weise haben sie das auch. Keine Stichwunden. Keine Schusswunden. Dazu muss man wissen, das wir unsere Fahrt nach Bambari und somit auch die Fahrt über Alindao nach Bangassou gar nicht erst angetreten haben. Wie es dazu kam, folgt jetzt.

Die Verhaftung

Montag, 28.11.2022. In freudiger Erwartung auf den kommenden Tag starteten wir nochmal mit dem Motorrad durch, um uns ein paar Ecken in Bangui anzuschauen, die ich noch nicht gesehen habe. Unter anderem das PK5, Bangui’s Muslim Quarter und die „Notre Dame de Fatima“, die 2014 und 2018 Schauplatz von einem Massaker war, verübt durch die Séléka Rebellen. Die Seventh-day Adventist Church in PK6 und ein paar andere Dinge.

Auf dem Rückweg zu meiner Unterkunft bogen wir am Place de la Reconciliation in die Koudoukou ein und waren nur noch knapp 1 km vom Motel entfernt. Wie gewohnt, und übrigens auch wie während unserer bisherigen Tour durch den Nordwesten, hatte ich in unregelmäßigen Abständen die GoPro parat, um das ein oder andere zu filmen. Bereits als wir in PK5 unterwegs waren sagte mir mein Fahrer, dass ich mit der Kamera aufpassen soll, weil er merkte, dass uns zwei Leute auf einem Motorrad folgten und uns beobachteten. Das klang für mich nach: „Lass sie dir nicht klauen!“. Also war ich noch vorsichtiger als ich es bisher sowieso schon war. Gerade in Gegenden, in denen es nicht so gerne gesehen wird, das man filmt, mache ich das meistens sowieso „from the hip“ – also schon relativ unauffällig.

Wir fuhren also in die Koudoukou, eine größere Straße in Bangui. Es war später Nachmittag und durch den vielen Verkehr wurde sehr viel von dem roten Sand, welcher die eigentliche Straße ist, aufgewirbelt. Mit der untergehenden Sonne war dies ein ziemlich cooles Bild, welches ich natürlich gerne als Bewegtbildmaterial haben wollte. Deshalb zückte ich aus meiner Seitentasche erneut die GoPro und filmte in Fahrtrichtung etwa auf Höhe des Lenkrads linksseitig. Kurz darauf schoss von hinten ein Motorrad neben uns mit zwei bewaffneten uniformierten Typen, die uns anschrien und gegen meinen Arm schlugen. Sie zwangen uns anzuhalten und waren augenscheinlich richtig sauer, dass ich gefilmt habe. Es waren die beiden, vor denen ich vorher von meinem Fahrer gewarnt wurde. Er sagte zuvor allerdings nicht, dass sie uniformiert oder bewaffnet sind. Er sagte: „Be careful with your camera! Two guys behind us.“. Hätte ich gewusst, dass es Polizei oder Militär ist, wäre die GoPro natürlich in meiner Hose geblieben. Klassisches Missverständnis, welches die kommenden 4,5 Wochen meines Lebens prägen sollte.

Meine Erklärungsversuche wurden sofort abgeblockt und wir wurden noch mehr angeschrien. In dieser Situation habe ich schon geahnt, dass man diese Jungs nicht mit ein paar Dollar besänftigen kann. Bevor ich mir konkrete Gedanken darüber machen konnte, wie wir da rauskommen, nahm mir der Chief der Truppe diese Entscheidung ab – wir wurden auf die Ladefläche eines Pick-Up gesetzt und es ging mit einem Affenzahn durch Bangui. Wohin wussten wir nicht. Zu unserem Glück hatten wir auf der Ladefläche keine extra Bewacher. Mein Begleiter sagte zu mir, ich solle besser mal die ganzen Fotos auf meinem Handy löschen, insbesondere die von meinen Trips in den letzten Jahren, weil das unnötige Fragen aufwerfen könnte, für den Fall das wir vernommen werden. Ähm, was? Wieso denn vernommen? Keine Fragen! Einfach machen! In völliger Panik versuchte ich Fotos auszuwählen, die potenziell etwas problematisch sein könnten. Die Straßenverhältnisse und Fahrweise machte mir einen Strich durch die Rechnung – alles deselektiert und nochmal von vorne. Mist, das klappt so nicht. Kann man mit zwei/drei Klicks alle Fotos vom iPhone löschen? Keine Ahnung. Keine Zeit zu googeln. Ok, auswählen und immer nach oben streichen…löschen…bestätigen. Noch mehr auswählen…löschen…bestätigen. Mist, wir biegen irgendwo ein und werden langsamer. Keine Zeit mehr. Handy weg bevor jemand merkt, das ich mir daran zu schaffen mache. Eigentlich müsste ich den Großteil der problematischen Fotos gelöscht haben, denke ich mir und schaue mich um – Polizeirevier. Ok, das kannte ich ja bereits von unserer Nordwest Route. Aber irgendwie schien das hier anders zu laufen.

Wir wurden ins Büro des Chiefs gebracht und setzten uns vor seinen Schreibtisch. Neben uns die zwei, die uns hergefahren haben. Eigentlich war ich zu dem Zeitpunkt noch relativ entspannt, weil ich so dachte: „Ich hab nix gemacht.“ Stimmte ja auch. Ok, das alte Spiel, „Wir wollen Geld, dürfen es aber nicht sagen. Also nerven wir euch jetzt so lange, bis einer den Vorschlag macht.“ können wir jetzt gerne nochmal durchziehen. Aber bitte nicht so lange, wir müssen morgen früh nach Bambari fahren und das ist wichtig. Meine Gedanken spielten das durch und ich sah mich in spätestens 3 Stunden zurück im Motel. Große Fehleinschätzung.

Es begann eine Befragung, wie wir sie schon kannten, nur eben mit dem Unterschied, das dieses Mal mein Pass und mein Telefon im Besitz der Polizei war. Wir beantworteten alle Fragen wie immer wahrheitsgemäß. Meine Reiseziele in der Vergangenheit waren erneut Thema. Es gibt Menschen, die verstehen es einfach nicht, dass jemand freiwillig „Urlaub“ in Afghanistan oder Irak macht. Man kann es ihnen noch nicht mal richtig vorwerfen. Nahezu keiner der Polizisten oder Soldaten hat jemals das eigene Land verlassen, manche noch nicht mal Bangui. Meine Erklärungsversuche scheiterten kläglich.

Nach etwa einer Stunde wurden die Fragen dann doch anders als die, die wir bislang kannten. „Who funds you?“ So langsam wurde ich nervös und ziemlich angepisst. Was soll das heißen, wer finanziert mich? Ich arbeite, verdiene Geld, spare ein wenig und wenn genug beisammen ist, reise ich in Länder, die ihr nur aus dem Fernseher kennt. Übrigens ist weder Irak, noch Afghanistan oder Pakistan eine, wie ihr sie nennt, „War Zone“. Wann habt ihr das letzte Mal Nachrichten geschaut? Das war meine Antwort. Irgendwie waren sie jetzt auch angepisst. Als ich die Frage nach meinem Beziehungsstatus mit „Single“ beantwortet habe und auch die Frage nach Kindern verneint habe, schlug sich der Beamte neben mir auf den Oberschenkel, schrie laut „Voilá!“ und lachte. Alle anderen machten nun ebenfalls den Eindruck als wäre ihnen hier ein ganz großer Fisch ins Netz gegangen. Ich drehte mich zu dem „Voilá“-Beamten und sagte in angepisstem Ton: „Das findest du witzig, ja? Was soll das heißen „Voilá“? Was stimmt denn nicht mit dir? Was beweist das? Das sagte ich auf deutsch im Affekt heraus, weil ich echt sauer war. Daraufhin musste ich gleich nochmal aufstehen und wurde erneut durchsucht.

Mir wurde erklärt, dass es nicht normal sei, in meinem Alter unverheiratet zu sein und keine Kinder zu haben. Dann kommt mal nach Berlin, Jungs! Während immer mehr Fragen gestellt wurden, checkte der Chief mein Handy und fotografierte hin und wieder das Display ab. Was macht der da? Hab ich doch nicht alle Problembilder gelöscht? Na und wenn schon. Spielt ja hier und jetzt keine Rolle was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Eine weitere Fehleinschätzung, wie sich bald zeigen sollte.

Es gab noch mehr Fragen und Fragen die wir schon zig Mal beantwortet haben. Die Frage nach meiner Geldquelle, bzw. wer mich finanziert wiederholte sich ständig. Nach etwa 2,5 Stunden neigte sich die Vernehmung dem Ende und ich dachte „Na Gott sei Dank. Jetzt aber husch husch ins Körbchen. Morgen ist Bambari.“

Ich lies meinen Begleiter übersetzen, dass ich jetzt gerne Pass und Telefon zurück haben möchte. Er wechselte ein paar Worte mit dem Chief und sagte dann zu mir: „I just wanted to let you know that we’re officially under arrest.“ Ähm, WAS???

Also, verhaftet wegen sexy waren wir ganz sicher nicht. Aber weswegen dann?

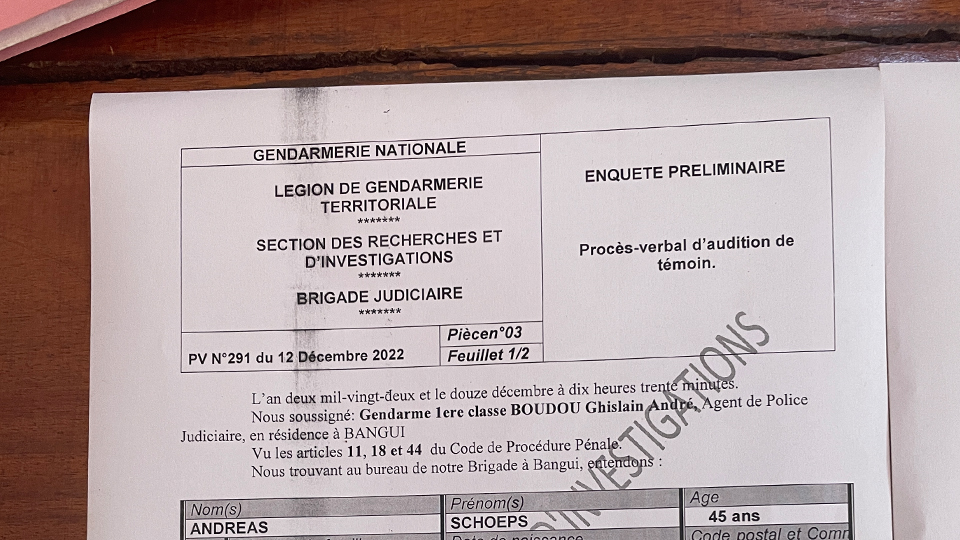

Ich fragte nach dem Grund für die Verhaftung, weil der Grund das sie uns hergebracht haben war ja ursprünglich der, das ich gefilmt habe. Komischerweise war das nur ganz zu Beginn der Vernehmung mal Thema, aber ansonsten nicht weiter von Belangen. Also, wieso werden wir jetzt festgenommen? Los, übersetz das mal dem Chief! Er soll’s mir sagen! Die Antwort kam nach kurzem Überlegens: „The reason for the arrest is suspicion of espionage“.

„Spionageverdacht“. Hört man das in einem zentralafrikanischen Polizeirevier, passieren ganz merkwürdige Sachen im eigenen Körper. Als erstes dachte ich: „Scheiße, Bambari können wir knicken morgen.“ Als zweites dachte ich: „Was ist mit meinem Kontakt im Kongo? Der ist seit 3 Tagen unterwegs und bald an der Grenze, weil er mich abholen will.“ Dritter Gedanke: „Moment mal, heißt festgenommen auch, dass wir ins Gefängnis kommen?“. Vierter Gedanke: „Kann jemand mal die Polizei rufen? Hier geschieht großes Unrecht! Ach nee, die sind ja schon da. Mist.“ Plötzlich herrschte große Aufbruchstimmung und seitens Polizei war man sehr zufrieden. Das machte mich noch nervöser. Ok, was mach ich jetzt? Was würde ich in Deutschland machen? Anwalt hätte ich schon viel früher eingeschaltet, wenn ich in Deutschland wäre. Eine Botschaft gibts hier nicht. Zurecht übrigens bei diesen Zuständen. Egal, hilft aber nicht. Aber Moment, ich habe doch den Kontakt der Auslandsvertretung in Yaoundé, die zuständig ist für Bangui. Das ist die einzige Möglichkeit, jemanden zu kontaktieren, der vielleicht helfen kann. Nun war es schon etwa 22:30 Uhr und höchst unwahrscheinlich dort jemanden zu erreichen. Scheißegal, erstmal sagen man wolle seinen Botschafter sprechen. Immerhin ist das ja ein demokratischer Staat. Da müssen bestimmte Rechte gewahrt werden. Flöte piepen! Wildes Gelächter als ich meinen Wunsch äußerte. Da war der Gedanke wieder: „Ruf mal jemand die Polizei!“ Jetzt wurde es ganz finster in mir. Wir wurden nach draußen geführt. Dort wartete bereits die Frau meines Begleiters. Er hatte sie während unserer Vernehmung kontaktiert, da er sein Telefon behalten durfte. In Tränen aufgelöst stand sie da und sah mit an, wie ihr Mann und ich abtransportiert wurden. Selbst wenn ich in dieser Situation wirklich schwer mit mir selbst beschäftigt war, bricht einem da das Herz – zumal ja auf eine Art und Weise ich Schuld war. Quatsch! Jetzt hab ich mir schon von der Polizei einreden lassen, dass ich tatsächlich schuldig bin. Dennoch, ohne mich wäre er jetzt nicht in der Situation.

Man kann nur schwer beschreiben, was in einem vorgeht, wenn man sich in einer solchen Situation befindet. Hilflosigkeit. Verzweiflung. Hauptsächlich aber das Gefühl, das man zu unrecht in der größten Scheiße steckt, die einem passieren kann.

Niemand sagte uns wo es jetzt hin ging. In Erwartung ins Ngaragba Prison zu kommen startete der Wagen. Wer uns wegen gar nichts verhaftet, dem traut man auch zu, dass sie einen ohne Anklage oder konkrete Beweise ins berüchtigtste Gefängnis Zentralafrikas stecken. Das blieb uns zum Glück erspart. Stattdessen gings zur Brigade Judiciaire – ein, wie sich noch rausstellen sollte, von Korruption durchseuchtes Untersuchungsgefängnis. Die dortigen Beamten nahmen uns in Empfang und es gab ein weiteres Verhör. Mit all den Fragen, die wir bereits zuvor stundenlang beantwortet haben. Ich wurde angeschrien, das ich gefälligst französisch sprechen soll. Ich könne ihnen nix vormachen und sie wissen genau, das ich es kann. Im Nachhinein kann ich gar nicht sagen, ob es ein Vor- oder Nachteil war, dass ich der französischen Sprache nicht mehr so richtig mächtig bin – selbst von 5 Jahren Schulfranzösisch ist leider nicht mehr viel hängengeblieben.

Es war gegen Mitternacht und schien sich noch ewig hinzuziehen. Nach mehr als einer Stunde bekam ich gegen Bezahlung für kurze Zeit mein Telefon zurück, um endlich jemanden zu schreiben, der mir helfen kann – hoffentlich. Es gab eine Handynummer auf der Seite des Auswärtigen Amts, welche dem zuständigen Botschaftsmitarbeiter gehörte. In einer kurzen Nachricht schilderte ich ihm unsere Situation und bat ihn, uns dringend hier rauszuholen sobald er das liest. Obwohl es bereits weit nach Mitternacht war, hatte ich die leise Hoffnung, das gleich das Telefon klingeln würde und er sowas sagt wie „Kein Problem, durchhalten! Ich bin in 10 min. da und dann regle ich das.“ Mein Telefon wanderte zurück in die Hände des Beamten und gab keinen Mucks von sich. Das Verhör fand in einer Art Holzverschlag statt – notdürftig zusammengefrickelt aus Holzlatten und etwas Wellblech. Ich hatte überhaupt keine Orientierung, da um uns herum alles dunkel war und wir bei unserer Ankunft auch nichts sehen konnten. Ich wusste nur, dass dieser hölzerne Verschlag irgendwo in einem Hinterhof stand. Auch dieses Verhör neigte sich irgendwann dem Ende entgegen, aber so richtig freuen konnte ich mich darüber nicht, weil klar war was als nächstes kommt: Gefängnis. Die Frage war nur; wie schlimm wird es?

Wir wurden über den Hof geführt und nur wenige Meter vor uns erschien im schummrigen Licht eine große weiße Wand mit Stahltür links und einem ca. 3x1m großen Loch, welches durch Gitterstäbe den Außenbereich von – was auch immer dahinter sein mochte – trennte. Es war alles sehr ruhig und das Knarren der Stahltür, beim Öffnen, läutete ein neues Kapitel meines Lebens ein: Knast, schöne Scheiße.

Da schon alles vorher wie im Film ablief, war das nun der Directors Cut. Begleitet von 5 Polizisten betraten wir das, was aussah wie eine Hinterhof-Autoreparaturbude – ein freier Bereich, ein Teil überdacht, ein paar kleinere Nebengebäude. Das war es, was ich mitten in der Nacht so erkennen konnte. Über eine kleine Rampe ging es unter den überdachten Bereich. Dort trafen wir auf 4 Frauen und 3 Männer, die dort Decken ausgebreitet, und sich quasi häuslich eingerichtet hatten. Links angrenzend zwei Stahltüren nebeneinander im Abstand von ca. 2 m. Die Türen hatten bodentief ein kleines Loch, durch Gitterstäbe von der Außenwelt getrennt. Mehrere Hände griffen von innen durch die Gitter nach außen. Hin und wieder schob sich ein Kopf dazwischen, um einen Blick auf die Neuankömmlinge zu erhaschen. Es gab wildes Geschrei und undefinierbare Laute, die mich wissen ließen: „Kommst du dort rein, wirst du den kommenden Tag nicht mehr erleben.“

Wir wurden vor die Türen gestellt, einer links, einer rechts. Die Tür vor der mein Freund stand machten sie zuerst auf. Ein kurzer Blick auf das, was sich hinter der Tür befand, verhieß nix Gutes. Grob geschätzt 6 bis 8 Männer, die wirklich aussahen als bräuchten sie dringend Tageslicht und sicher noch zwei/drei andere Dinge und das sehr schnell. Mein Freund wurde reingesteckt und es begann wildes Geschrei, welches mir erst später von ihm übersetzt wurde mit: „Nein, sperrt den Mörder nicht zu uns.“ Offensichtlich hat es Gerüchte gegeben, das es sich bei uns beiden wohl um Killer handeln sollte. Lächerlich, aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht was es bedeutet und dachte nur: „Fuck, wenn die jetzt die Tür zu machen, bin ich als nächster dran.“

In so einem Moment schießen einem tausend Dinge durch den Kopf, aber man kann keinen klaren Gedanken fassen. Jetzt war ich an der Reihe, so schien es zumindest. Man kam zu mir und öffnete die Tür. Hier konnte ich genauer sehen, was dahinter los war. Auch hier, 8 Männer auf einer Fläche von ca. 1,5m Breite und nicht mal 3,5m Länge. Tageslicht gab es durch ein kleines vergittertes Loch knapp unter der Decke, das war nicht mal 30cm breit und etwa 10cm hoch. Hätten sie sich auch sparen können, aber dieses ganze Areal sah sowieso nicht so aus, als wäre es als Gefängnis konzipiert worden.

Die Häftlinge, wurden von den Polizisten zurückgedrängt in die kleine Zelle. Alle sahen übrigens genau so aus, wie ich sie mir nur aufgrund der Hände, die durch die Gitterstäbe griffen, vorgestellt habe. Und plötzlich…ein kleines Wunder. Die Tür wurde wieder geschlossen und die andere Tür geöffnet. Die Polizisten holten meinen Freund wieder raus und wir wurden zu den anderen Gefangenen gesetzt, die während dieses ganzen Schauspiels um uns herum standen. Da war schnell klar, was sie damit bezwecken wollten. Erstmal schön den worst case sehen und fühlen lassen und dann sagen: „Also Jungs, wir können das entweder so für euch gestalten, wie ihr es gerade erlebt habt, oder ihr dürft hier draußen bei den anderen bleiben“. Klar, es ist immer noch Gefängnis, aber zumindest nicht auf 1,5 x 3,5m mit 8 Leuten, die wer weiß was verbrochen haben. Alles was Uniform trug verließ anschließend den kleinen, überdachten Bereich und ging wieder nach draußen. Von durchatmen jedoch keine Spur. Wir saßen auf dem Boden und bevor wir uns unterhalten konnten, kamen zwei der drei männlichen Mithäftlinge zu uns. Ohne zu fragen wurden mir meine Schuhe ausgezogen. Ok, dachte ich, was ca. 40 Checkpoints bisher nicht geschafft haben, schafft jetzt ein ziemlich finster aussehender Typ, schätzungsweise Mitte 20, ohne überhaupt nur ein Wort mit mir gewechselt zu haben. Aber ganz ehrlich, hätte ich Bargeld dabei gehabt, hätte ich ihm sogar noch was draufgelegt…Hauptsache sie lassen uns in Ruhe.

Ich war nie ein Fan von Gefängnisfilmen oder Serien wie Prison Break, deshalb kannte ich mich mit den Regeln nicht aus, die im Gefängnis so gelten. Was ich aber wusste, und das weiß so ziemlich jeder, Neuankömmlinge sind zunächst mal das aller letzte Glied in einer Kette, deren Länge man nur erahnen konnte. Meine Schuhe wurden jedoch nicht einfach weggenommen oder geklaut, sie wurden erstmal gründlichst durchsucht. Es wurde alles rausgerissen, was nur irgendwie möglich war. Danach bekam ich sie zurück und durfte sie wieder anziehen. Das hat mich zugegebenermaßen schon etwas verblüfft. Ist aber gar nicht so ungewöhnlich, weil ich und auch mein Freund, ja zwei völlig Unbekannte für die sind, die schon einsitzen. Im ersten Schritt muss also sichergestellt werden, dass von uns keine Gefahr ausgeht. Im konkreten Fall hieß das: potenzielle Verstecke für Waffen oder sonstiges ausfindig zu machen. Wir waren „sauber“. Mein Freund wurde dann, weil er irgendwas zu ihnen gesagt hatte, das ich nicht verstanden habe, mit voller Wucht auf den Kopf geschlagen. Das nahm er zum Anlass weiter diskutieren zu wollen, während wir noch immer auf dem Boden saßen. Ich legte meine Hand auf sein Bein und sagte, er solle sich zusammenreißen, wir müssen hier erstmal die Lage checken. Augenscheinlich war es ein drei gegen zwei, wenn man nur die männlichen Gefangenen im Außenbereich einrechnet, aber erstens: wer sagt uns, dass nicht auch die Ladies schlagkräftig sind, wenn es hart auf hart kommt? (Das waren übrigens alles sehr junge Frauen, zwischen 17 und 25) Zweitens: Wer ist schon so blöd und zettelt gleich am ersten Tag eine Schlägerei im Knast an? Drittens: Mangels Kampferfahrung meinerseits, machen sämtliche Überlegungen eine körperliche Auseinandersetzung betreffend sowieso wenig Sinn.

Was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe war: Was ist das für eine merkwürdige Konstellation hier? 16 Typen in 2 Zellen auf engstem Raum und draußen, mit relativ viel Bewegungsfreiheit, 4 Frauen und 3 Männer. Was ist denn da der Deal? Gings da um Schwere der Verbrechen oder wie sonst auch um Geld? Zu viele Fragen stellen ist sicher auch keine gute Idee. Lieber erstmal abwarten, was als nächstes passiert.

Während ich noch damit beschäftigt war meine Schuhe anzuziehen, setzte sich einer der drei vor mir auf den Boden und schaute mir tief in die Augen mit einem echt irren Blick. Ok, was ist jetzt los? Was muss ich machen? Zurückstarren? Lieber wegschauen? Wer zuerst blinzelt verliert? KEINE AHNUNG! Er nahm meine Hand und bog meine Finger so zurecht, dass sie mit Daumen nach oben, Zeige- und Mittelfinger nach vorne gerichtet, eine typische Geste für eine Pistole bildeten. Eben so als würde man symbolisch mit der Hand, bzw. den Fingern auf jemanden schießen. Ey Leute, mich umlegen wäre nicht so cool, dachte ich so. In was für eine Scheiße bin ich hier reingeraten? Kurz darauf nahm er meine Hand wieder runter, schaute nicht mehr ganz so irre wie zuvor und sagte mit sehr gebrochenem Englisch: „You are a good man.“ Na endlich mal einer, der die Situation richtig einschätzt, vielen Dank. Er sprach weiter und während er immer wieder auf sich selbst zeigte, wiederholte er immer wieder mit weit aufgerissenen Augen: „I’m a FACA soldier. I’m a FACA soldier.“ FACA ist die National Army (Forces armées centrafricaines). Bevor er zur Armee kam, war er wie viele andere auch, Mitglied einer der lokalen Rebellengruppen. Was er sich genau zu Schulde hat kommen lassen, habe ich nicht erfragt. Ich konnte aber in seinen Augen und seinem Gesicht erkennen, dass das ein Typ war, der Dinge gesehen und getan hat, die man lieber gar nicht wissen will. Er ging zu seinem Schlafplatz, kam wieder und gab mir eine Zigarette. Meine Erleichterung war kaum zu beschreiben. Mir wurde dann auch die Geste mit meiner Hand und der Pistole erklärt. Ähnlich wie mit meinen Schuhen, muss festgestellt werden, ob von mir als Person eine Art von Gefahr ausgeht. Oder besser gesagt, ob ich bestimmte Skills mitbringe, welche zum Problem werden könnten. Jemandem der z.B. beim Militär ist, Mitglied einer Rebellengruppierung oder einen ähnlichen Background hat, sieht man dies anhand der Fingerstellung und der Hand im allgemeinen deutlich an. War mir auch neu, klingt aber einigermaßen plausibel. Wer tagtäglich mit Schusswaffen hantiert und davon Gebrauch macht bekommt eine Art Fehlstellung der Finger. Zudem ändert sich die Beschaffenheit der Haut an diesen Stellen. Klar, wenn man ständig den Finger am Abzug hat und mit dem Metall in Kontakt kommt, bekommt man mit der Zeit ranzige Griffel. Davon war ich mit meinen Mädchenhänden meilenweit entfernt. Und eben das brachte mir das Prädikat „Good man“ ein. Allein aufgrund dieser beiden Situationen, Schuh-Check und Hand-Check wusste ich, die Jungs sind nicht erst seit gestern hier drin und wissen genau worauf es ankommt.

Es stellte sich heraus, das er (ich werde hier keine Namen nennen), seit mehr als 8 Monaten ohne Anklage in diesem Loch sitzt und so etwas wie der Boss hier drin war. Na ja, immerhin wurde mir von dem der hier das Sagen hat bescheinigt, das mit mir alles ok ist. Zudem rauchte ich mittlerweile die zweite Zigarette mit ihm und eine der Frauen brachte mir eine Flasche Wasser – die erste Flüssigkeit seit etwa 9 Stunden. Klar war es erstmal ein riesen Vorteil, mit demjenigen klarzukommen, der hier die Regeln macht. Andererseits war mir auch klar, dass das nicht aus reiner Nächstenliebe geschieht. Früher oder später musste – wie auch immer – gezahlt werden. Da all meine Sachen beschlagnahmt waren, stellte das ein Problem dar. Aber zum Glück wurde in dieser Nacht, bzw. schon sehr früher Morgen, keine Gegenleistung von mir eingefordert.

Die Lady, die mir das Wasser brachte, breitete mir direkt vor der linken Tür mit den eingepferchten Typen, eine Decke aus und sagte, ich solle mich doch hinlegen und schlafen. Da hatte ich ganz kurz das Gefühl von: „So lässt es sich zur Not ja aushalten.“ Ich zog die Decke etwas von der Stahltür weg, damit mich die Hände der anderen Gefangenen nicht greifen konnten und bedankte mich bei ihr. Sie sprach auch ein ganz klein wenig, sehr gebrochenes Englisch, was aber in so einer Situation ein Geschenk des Himmels ist. Nicht auszudenken, wenn man mit niemanden kommunizieren könnte. Apropos „Geschenk des Himmels“, bevor sie all das für mich tat, fragte sie: „You are a christian, right?“ Was ich natürlich bejahte. Plötzlich öffnete sich die große Tür am Haupteingang und die Polizisten kamen zurück, um meinen Freund zum Einzelverhör zu zitieren. Ich saß nun also alleine mit all den anderen im Außenbereich und fast alle, bis auf sie und mich schliefen schon. Dann sagte sie etwas, was mich wirklich beruhigte. „It doesn’t matter who you are, or if you are black or white. We are all in the same situation.“ Das stimmte natürlich und als sie meinte, ich kann mich ruhig hinlegen, es würde nichts passieren und mein Freund würde bald wiederkommen, tat ich das auch. Sie setzte sich neben mich und begann ein ca. 15 minütiges Gebet in Sango, der lokalen Sprache, zu sprechen. Das war auch irgendwie sehr beruhigend, obwohl ich nichts verstand. Als sie dann noch ein leises Lied gesungen hat, bin ich eingeschlafen. Der Schlaf der Gerechten wurde jedoch kurze Zeit später jäh unterbrochen – von den Ungerechten. Jetzt hieß es für mich: Einzelverhör.

Sinn und Zweck eines solchen Verhörs ist es ja, die Glaubwürdigkeit des Einzelnen und der Geschichte zu prüfen, die man vorher schon zu Protokoll gegeben hat. Gibt es Abweichungen bei Antworten zu Fragen, welche mein Freund bereits anders beantwortet hat, wäre das eben ein weiterer Grund für die Polizei, uns hier zu behalten. Ich sag mal so…ich habe wenig Ahnung von polizeilichen Ermittlungstaktiken oder Verhörmethoden. Was ich aber definitiv sagen kann ist, dass es keinen Sinn macht, denjenigen, der gerade das Einzelverhör hatte – also meinen Freund – als Übersetzer zu Rate zu ziehen. Für diese Scheiße weckt ihr mich auf? Ihr stellt mir die gleichen Fragen wie ihm und er soll meine Antworten übersetzen, damit ihr danach feststellen könnt, ob es Abweichungen gibt? Wie blöd kann man eigentlich sein? Sie hatten offensichtlich keine andere Möglichkeit und mussten es auf diese Weise durchziehen. Also nochmal großes Lob an die Skills der hiesigen Polizei, da kommt nicht jeder drauf.

Die Slapstick Nummer zog sich etwa 1,5 Stunden hin. Währenddessen kam ein MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) Soldat ins Verhörzimmer. Gott sei Dank, dachte ich…endlich jemand, der den Begriff Menschenrechte zumindest schonmal gehört hat. Holt der mich hier endlich raus? Es war ein tunesischer Soldat und er sagte, er müsse sich kurz nach meinem Zustand erkundigen, weil es Pflicht ist die MINUSCA zu informieren, sobald ein Ausländer festgenommen wird. Das tat er dann auch und meinte, ich solle mir keine all zu großen Sorgen machen, in 4 bis 6 Tagen ist das in der Regel vorbei. Hä? 6 Tage?! Ich bleib doch nicht 6 Tage hier ohne das Beweise gegen mich vorliegen und ich mir nix zu Schulden hab kommen lassen. Sein Besuch hatte also tatsächlich nur den Zweck, sich als unabhängiger Dritter ein Bild von meinem Zustand zu machen. Der schien ihm wohl noch als durchaus tragbar und so schnell wie er kam, verschwand er auch wieder.

Auch die Zentralafrikanische Republik ist ein – zumindest offiziell betrachtet – souveräner Staat und die Gerichtsbarkeit liegt nun mal nicht bei dort stationierten ausländischen UN-Truppen, sondern eben beim Staat selbst. Nach dem Verhör gings dann wieder hinter Gitter.

Der kommende Morgen brachte eine weitere Überraschung. Was ich bei unserer Ankunft aufgrund der Dunkelheit nicht erkannte: die kleinen Nebengebäude, die ich im halbdunklen ausmachen konnte, waren offensichtlich auch Gefängniszellen. Anders ist es nicht zu erklären, das sich im Gefängnisinnenhof insgesamt ca. 60 bis 70 männliche Häftlinge aufhielten. Na toll! Natürlich gabs kritische Blicke von allen Seiten. Ich saß alleine auf einem Stein, so ziemlich in der Mitte des Hofs. Einer von ihnen kam zu mir und sagte etwas zu mir, was ich nicht verstand. Es hörte sich aber nicht nach einem „Moinsen! Wie isses?“ an. Als er dann aber merkte, dass ich gut mit – ich nenne ihn mal „V“ (weil ich nicht möchte, dass er evtl. noch mehr Schwierigkeiten bekommt) kann, hielt er sich zurück.

Nach und nach trafen mehrere Leute auf der anderen Seite der Gefängnismauer ein, die sich durch die Gitterstäbe mit den Häftlingen unterhielten und ihnen Essen gaben. Das sind in der Regel Verwandte oder Freunde. Es ist nämlich so, dass es seitens der Staatsmacht keinerlei Bemühungen gibt, die Häftlinge mit Nahrung oder Wasser zu versorgen. Hat man also draußen keine zuverlässigen Kontakte, wird man verhungern oder verdursten. Je nachdem wie lange man dort verharren muss. Und das dort jemand einen Arzt ruft, ist so wahrscheinlich wie die Chance auf einen kompetenten Beamten zu treffen.

Das Beispiel von „V“ zeigt aber, dass man da locker mehrere Monate zubringen muss. Im Ngaragba Prison wird es kaum anders sein, wenn nicht sogar schlimmer. Es kommen sogar ein paar wenige fliegende Händler die gekochten Reis in kleinen Plastikbeuteln verkaufen. Das sind allerdings nicht viel mehr als 100g. Wer es sich leisten kann und wie auch immer zu Geld gekommen ist, kann – oder vielmehr muss – sich damit begnügen. Die paar Gramm Reis werden durch ein kleines Loch in der Tüte ausgelutscht und dann wars das mit Essen, zumindest bis zum zweiten erlaubten Termin für Besucher am Nachmittag.

Nachdem die „Fütterung“ und der Austausch von Befindlichkeiten vorbei war, hieß es erneut: „Ab zum Verhör!“ Och nö…bitte nicht schon wieder diese Nummer mit dem Einzelverhör und übersetzen. Wahrscheinlich haben sie selbst gemerkt, dass die Einzelverhöre unnötig sind aufgrund der Sprachbarriere. Was macht also der findige Beamte? Organisiert er einen neutralen Übersetzer? Stellt er andere, clevere Fragen? Weit gefehlt. Nein, er lässt meinen Freund und mich zusammen ins Verhör. Stellt zunächst ihm die gleichen Fragen wie schon zweimal vorher und danach mir, während wir nebeneinander sitzen. Also echt Leute, langsam wirds wirklich peinlich. Das da auch niemand mal was sagt von wegen „Jungs, so richtig sinnvoll ist das aber nicht.“

Wieder gingen ca. 2 bis 3 Stunden vorüber, ohne neue Erkenntnisse für die Polizei – Quelle surprise. Auf einmal kam ein älterer, weißer Herr mit grauen Haaren und Brille durch die Tür und begrüßte alle Anwesenden auf französisch mit einem deutlich erkennbaren österreichischen Akzent. Noch nie habe ich mich so sehr darüber gefreut, einen Österreicher zu sehen. Er setzte sich neben mich und begann deutsch mit mir zu reden – das tat sehr gut, selbst mit dem Akzent. Der Beamte, der das Verhör führte wurde von ihm darüber unterrichtet, das er der „Consulaire de l’ambassade d’Allemagne“ in Bangui sei. Ja wie geil ist das denn bitte?! Meine Notruf-Message in der Nacht zuvor hat ihn also erreicht und er taucht hier wie aus dem Nichts auf. Ähnlich wie bei dem MINUSCA Soldaten zuvor, schöpfte ich neue Hoffnung, das nun er diese Situation aufklären kann. Tja, Leute…was sagt ihr jetzt? Mein „Konsul“ ist hier, um mich rauszuholen. Packt mal schön Zettel und Stift wieder ein, gebt mir meine Sachen zurück und dann wars das hier für mich. Mit etwas Glück schaffe ich es noch bis zur kongolesischen Grenze ohne größere Verspätung.

Von allen im Raum war ich der einzige, der von der Anwesenheit meines diplomatischen Vertreters beeindruckt war. Großzügiger Weise legte man eine Verhörpause ein, damit wir uns unterhalten konnten. Er fragte mich, ob ich alles habe, was ich zum überleben brauche. Also eventuell notwendige Medikamente, Nahrung, Wasser und sonstiges. Ich sagte ihm, das wir seit knapp 16 Stunden nichts gegessen haben. Außerdem haben wir in Sachen Wasser und Zigaretten Verbindlichkeiten bei unseren Mitgefangenen. Das wurde sorgfältig in sein Notizbüchlein eingetragen und mit einer extremen Lockerheit und Entspanntheit sagte er mir: „Immer wieder das Gleiche…“ Wie bitte? Das passiert öfter?, fragte ich. „Na ja, nicht

genau so, aber ich habe viele Dinge erlebt, die einem ähnlichen Muster folgen. Es geht nur um Geld.“ Ok, gut das wir uns bei dem Punkt einig waren. Wenn Geld dieses Drama beenden kann, bin ich gerne bereit dafür zu zahlen. Na ja, was heißt „gerne“?! Besser pleite und auf freiem Fuß, als verhaftet und sowieso nicht an sein Geld kommen.

Der Botschafter hatte noch noch ein paar andere Dinge zu erledigen und sagte, er würde in ein paar Stunden zurück kommen. Für uns gings wieder hinter Gitter. Am Nachmittag kam er zurück mit einer Kiste unterm Arm, in der er uns all das mitgebracht hat, was ich in unserem Gespräch erwähnt hatte. Wir durften raus und es in Empfang nehmen. Cool, gleich 3 Schachteln Zigaretten…da schmeiß ich doch sofort ne Runde. Ich nahm mir nur eine Flasche Wasser, ein Brot und irgendwelches Dosenfleisch. Den großen Rest, inkl. mehreren Packungen Plastikbesteck, Baguettes, Brotaufstrich, 5 großen Wasserflaschen und ein paar andere Dinge brachte ich sofort zum Gitter hinter dem die anderen Gefangenen waren. Das wurde dankend entgegengenommen. Eine Schachtel Zigaretten habe ich dann auch noch verteilt. So hatte ich ein ruhiges Gewissen, was meine Verbindlichkeiten anging. Zudem war ich mit meiner Verteilaktion so großzügig, weil ich der festen Überzeugung war, ich würde am heutigen Tag das Gefängnis verlassen.

Als der Botschafter gegangen war, sprach einer der Polizisten mit meinem Freund. Ich vermutete, dass es um Formalitäten ging, bevor wir endlich gehen durften. Er kam zu mir und sagte, dass wir gleich zu meinem Motel fahren, und dort mein Zimmer und all meine Sachen durchsucht werden. Spinnen die oder was? Was erhoffen sie sich davon?

Kurze Zeit später saßen wir im Polizeifahrzeug mit 4 Beamten und fuhren zu meinem Motel. In meinem Zimmer wurden meine beiden Rucksäcke einfach kopfüber ausgeschüttet. Normalerweise legt man den Inhalt ja nebeneinander hin, um dokumentieren zu können, was sich alles darin befindet. Aber auch hier haben die zentralafrikanischen Beamten einen anderen Ermittlungsansatz gewählt. Es wurde einfach ein Foto von dem Berg an Klamotten und anderen Dingen gemacht, die sich in den Rucksäcken befanden. Die leeren Rucksäcke kassierten sie einfach ein. Ich fragte was das soll. Sie meinten, diese Rucksäcke dürfe ich nicht tragen, aus Sicherheitsgründen. Wie bitte? Sie sehen zu sehr nach Militär aus. Ernsthaft? Das sind braune Trekking-Backpacks – ganz normales Zeug. Nein, die sind beschlagnahmt. Der ganze Rest hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie wollten nur meine Rucksäcke haben.